Köthen - Leipzig (1720-1723)

Dans la profession des organistes, on connaissait deux phénomènes de longévité extraordinaires. Tous deux étaient à Hambourg. Vous vous souvenez de l’un d’eux : Reinken. C’était lui qui m’avait tant impressionné quand j’avais 15 ans : il était toujours de ce monde. Il approchait cent ans et était toujours en poste à l’église Sainte Catherine et cela depuis… 68 ans. L’autre phénomène était Friese qui, lui, était à l’église Saint Jacques depuis… seulement… 46 ans, c’est-à-dire 11 ans avant ma naissance ! Personne ne savait son âge exact. Toujours est-il qu’il fut le premier qui mourut… en septembre 1720 à peine deux mois après ma bien aimée.

Le poste était donc à pourvoir. J’en parlai à Fridélène

– Que penserais-tu d’aller vivre à Hambourg avec nous ?

– Mais Sébastien, je ne veux pas être une charge pour toi. De toutes façons je vais bientôt avoir…

– Ne me dis pas ton âge, tu ne le parais pas. Tu resteras toujours pour moi la grande sœur si sage et si responsable qui déjà à Arnstadt protégeait sa petite sœur.

Elle sourit. Je ne le lui dis pas mais ce sourire me transperça le cœur. Je crus un moment que ma douce femme était là…

– J’y vois deux avantages : Hambourg est une grande ville…

– Mais je n’ai jamais vécu dans une grande ville…

– Et Hambourg est un lieu où les enfants pourront recevoir une éducation.

– Oui, c’est vrai. La vie y est-elle chère ?

– Ah, là, tu as raison, il faudra que je voie sur place le coût de la vie et mon salaire.

– S’il le faut je pourrai t’aider pour les copies.

Fridélène me remplissait d’admiration et de tendresse. Je ne lui fis pas part des profondes raisons religieuses qui pouvaient dicter ma décision éventuelle. Mais elle avait raison. Même si je n’avais que quatre enfants à charge, il fallait tout de même les faire vivre. Peut-être pourrais-je donner des cours d’orgue là-bas, plus les imprévus…

Je confiai donc les enfants à Fridélène et partis pour Hambourg. Que de souvenirs me revenaient à l’esprit ! Je regrettais presque de n’avoir plus le temps de faire le voyage à pied ! La ville n’avait pas beaucoup changé et était toujours aussi prospère. Dès mon arrivée, je me précipitai à l’église Sainte Catherine. L’orgue qui m’avait tant impressionné il y a vingt ans était toujours là et quelqu’un jouait. Je reconnus tout de suite le jeu de Reinken, mais quelque chose dans ce jeu s’était modifié. La volonté de clarté qui m’avait tant séduit était devenue rigidité. Je montais voir le Maître. Je découvris son visage immobile, figé par la vieillesse. Le regard inquiet était devenu vide. Je ne crois pas qu’il me reconnut.

On lui dit que j’étais candidat pour le remplacement de Friese.

– Ah oui, ce jeune homme devrait savoir que l’épreuve est la semaine prochaine, le 28 novembre de cette année 1720.

– Oui, mais il n’est pas libre et voudrait se faire entendre cette semaine.

– Je veux bien l’entendre s’il vient ici. Qu’il se débrouille avec les autres.

Je proposai donc aux membres du jury de m’entendre le surlendemain. J’eus la joie de découvrir qu’un des membres de ce jury était Neumunster à qui j’avais emprunté des textes pour mes musiques d’église de Weimar. On se souvient qu’il avait été le premier à avoir introduit des récits dans ces musiques en Allemagne. Je passai avec lui une soirée inoubliable qui fut une source de réflexions pour de futures musiques d’église. L’équilibre dramatique d’une oeuvre pour qu’elle reste sacrée sans devenir du théâtre, tel fut cette nuit-là l’objet nos discussions passionnées.

Le lendemain en sortant de la maison où je logeai, je vis venir à moi un homme que je reconnus sans pouvoir mettre un nom sur son visage. La situation était d’autant plus gênante que lui me reconnut tout de suite.

– Bach, comment allez-vous ?

– Euh… bien… et vous… ?

Tout à coup surgit dans ma mémoire une scène de ma jeunesse. Celle d’un repas chez Buxtehude. Cet homme y était. Mais oui, je me souvenais maintenant. Cet homme était Jean Mathesson. C’était lui qui m’avait paru plutôt pédant, avec qui j’avais discuté opéra et qui ne parlait que de lui. Il m’avait écrit plusieurs fois pour me poser des questions sur moi car il voulait me citer dans ses livres.

– Mais je vais très bien, mon cher Bach… Alors, vous avez vu ?

– Vu quoi ?

– Mais j’ai écrit sur vous !

– Ah oui ?

– Mais dans la préface de « L’orchestre protégé »

– L’orchestre quoi ?

– Comment, vous n’avez pas lu mon livre !

– N…on !

– Écoutez, Bach, il faut maintenant sortir de l’ombre ! Vous pouvez devenir célèbre.

– Mais je n’ai pas besoin pour cela d’être cité dans des livres ! Il me suffit de voir mon succès auprès des grands de ce monde… à Carlsbad par exemple.

– Comment ! Vous êtes allé à Carlsbad ?

– Oui et le Margrave de Brandebourg m’a fait l’honneur de prendre quelque plaisir à m’écouter.

Mathesson avait l’air surpris. Il m’énervait toujours autant. Je tentai de le prendre sur son propre terrain et lui dit sur un ton légèrement pédant :

– Mais dites-moi, cher ami, qu’avez-vous publié récemment ?

– Oh, je doute que cela vous intéresse : c’est un ouvrage théorique comme vous ne devez guère les apprécier.

– Dites toujours !

– C’est un traité de basse continue avec deux séries d’exercices sur les 24 tons.

Cette simple phrase fit sur mon esprit l’effet d’un éblouissement. L’idée que je cherchais depuis longtemps était là, le fil conducteur de mon œuvre d’enseignement était trouvé. Comme cela m’arrivait parfois, je passai hors du temps. Aller plus loin que ce que Kuhnau m’avait montré. Faire vingt quatre œuvres dans tous les tons. Je l’appellerais… le Clavier Bien Tempéré.

Chaque œuvre comporterait un prélude et une fugue. Certaines existaient déjà dans le cahier pour Guillaume. Je ferais cela avec Guillaume. Mais il y avait ce problème de quintes, comment…

– Bach, Bach mais qu’avez-vous ?

Je percevais vaguement prononcer mon nom et des vociférations autour de moi. Quelqu’un s’approcha en disant, je crois :

– Je suis apothicaire, cet homme a t’il besoin de soins ?

Tout à coup je m’écriai :

– Mais pour les quintes, comment faites-vous ?

Ma propre voix me sortit de l’état second où j’étais plongé. Les gens reculèrent. Mathesson était toujours près de moi.

– Bach, vous nous avez fait peur. Voulez-vous que je vous raccompagne chez vous ?

– Pour les quintes, comment faites-vous ?

Mathesson demanda aux gens de se disperser et me soutint en me faisant marcher comme si j’étais malade. Après quelques pas, je me dégageai et il parut rassuré. Il me dit doucement :

– Pour les quintes… je crois qu’il faut trancher dans le vif.

Et il se mit à m’expliquer ses théories qui étaient celles en vogue à l’époque. Brillant causeur, doué pour tout, ce Mathesson, mais manquant de profondeur !

– Écoutez, Bach, nous pourrions nous revoir, mais… mais… je dois aller à la cathédrale dont je suis le directeur musical.

– Savez-vous que je pose ma candidature pour l’église Saint Jacques ?

– Mais Bravo ! Cher Bach, comme je souhaiterais que vous soyez des nôtres. Faites-moi signe et à bientôt.

Il me quitta rapidement, comme s’il était pressé de se débarrasser de moi.

Je crois qu’il avait fait exprès de se trouver sur mon chemin ce jour-là puis avait été effrayé par mon comportement.

Quoiqu’il en soit, j’avais trouvé le plan de ma future œuvre : le Clavier Bien Tempéré. J’y réfléchis toute la journée.

Le lendemain, je retrouvai avec un plaisir intense le splendide orgue à quatre claviers de l’église Sainte Catherine. Je demandai aux membres du jury présents quel était le thème qu’ils voulaient entendre. Ils me répondirent : « Les flots de Babylone ».

Il se trouve, vous vous en souvenez sûrement, que c’était le thème sur lequel j’avais entendu jouer par Reinken la première fois que j’étais entré dans cette église, vingt ans auparavant.

Je jouai pendant près de deux heures. Je n’avais pas joué aussi longtemps depuis plusieurs années devant un public. Pendant ces deux heures, je fus comme hors du temps et du monde. Que dire de plus… ? Il semble que mes auditeurs eux aussi furent émus, en particulier Neumunster. À la sortie, le vieux Reinken bafouilla quelques mots que je jugeai plutôt désobligeants :

– Je croyais que cet art était mort mais je vois qu’il survit en vous.

Moi pratiquer un art qui pourrait mourir ? On me dit qu’il fallait prendre cela pour un compliment.

J’eus droit aux félicitations de tous, comme si j’étais déjà un des leurs. Il ne faisait aucun doute que j’aurais ce poste si je le souhaitais. J’appris peu après quelque chose qui me fit l’effet d’un coup de tonnerre. C’était d’une monstruosité diabolique : on me fit savoir qu’il serait bon que, selon la tradition, je paye 4 000 marks de ma poche pour avoir ce poste. Ainsi ces messieurs de Hambourg voulaient que j’achète mon propre savoir. Je me mis dans une colère rare et allai voir Neumunster !

– Mais faites quelque chose, dites leur que c’est honteux.

– Mais…

– Bon, alors venez avec moi, nous allons aller ensemble voir le Cantor de Saint Jacques.

Un valet nous ouvrit la porte :

– Je voudrais voir le Cantor.

– Monsieur le Cantor est absent

– Dites à votre maître que cette ville est un lieu de débauche et de perversion où tout s’achète. Dites-lui que Notre Seigneur a chassé les marchands du temple… Dites lui qu’un Bach n’est pas à acheter et surtout pas moi, Jean Sébastien Bach. Dites lui…

Neumunster eut toutes les peines du monde à me calmer et à me convaincre que cela ne servait à rien, que dans cette ville pour être organiste, il fallait payer, depuis toujours. Le pauvre valet nous regarda nous éloigner comme si nous étions deux fous. Neumunster me recommanda de retourner à Cöthen et d’écrire de là-bas calmement, une lettre de protestation. C’est ce que je fis. Il paraît que l’affaire fit grand bruit. Neumunster en parla dans un sermon et même Mathesson se mêla de la raconter dans ses écrits.

Cette aventure eut sur moi un effet salutaire. Ma colère avait quelque peu dissipé ma tristesse et je sentis que Dieu m’avait entendu : après l’angoisse il m’avait rendu l’espoir.

La fin de l’année 1720 me donna une nouvelle occasion de montrer que l’espoir m’était revenu : le texte de Hunold (Menantes) pour notre musique de fête commençait par "Aujourd’hui est vraiment un excellent jour".

C’est à partir de cette époque, au début de 1721, que Leopold, le prince de Cöthen, me demanda de moins en moins souvent de faire de la musique avec lui. Il passait régulièrement ses journées à Bernburg, à une vingtaine de kilomètres de Cöthen avec ses cousins et cousines qui à leur tour venaient à Cöthen. Je pus ainsi d’autant plus facilement trouver le temps de me remettre à travailler les concerts promis au Margrave de Brandebourg : j’avais reçu la confirmation que j’attendais. Cela me donna l’occasion de revoir celles de mes œuvres qui pourraient être rassemblées en un ensemble de concerts. C’était la première fois que je me livrais à ce travail sur mes propres œuvres. Je décidai de faire six concerts dont les allures seraient très différentes, comme les six jours de la Création.

Je mis les manuscrits ensemble, les retouchant parfois : par exemple le mouvement « en échos » du quatrième concert qui avait tant plu au Margrave à Carlsbad ou le cinquième, composé pour notre nouveau clavecin que j’avais été chercher à Berlin.

Il me restait à recopier tout cela. Je ne pouvais pas depuis le départ de Jean Bernard prendre l’aide d’un copiste. Je copiai donc tout moi-même en y mettant tout le soin nécessaire, mais je dois dire que ce travail me fut un peu fastidieux. Cela peut d’ailleurs se voir sur ma copie pour un œil exercé.

Quoi qu’il en soit je me devais d’envoyer ce manuscrit au Margrave avec une dédicace en Français, langue parlée par tous les nobles à Berlin. J’avais gardé quelques connaissances du français parlé mais je voulais un texte impeccable. J’allais en parler aux demoiselles Montjou, deux cantatrices françaises qui chantaient pour le prince, en particulier les airs que je composais en son honneur. Elles étaient radieuses et charmantes. Les demoiselles de Montjou me dirent :

– Mais monsieur Bach, nous savons encore parler le français mais presque plus l’écrire. Je crois qu’il faudrait mieux aller voir notre père.

Leur père était employé à la cour.

– Voyez-vous, Monsieur Montjou, je voudrais dire au Margrave que par ces concerts je voulais répondre à sa commande et éventuellement lui proposer mes services, au cas où son neveu le roi de Prusse viendrait à… Enfin vous voyez ce que je veux dire.

– Oui, je vois très bien

Après quelques discussions, le texte fut mis au point. Il correspondait tout à fait à ce que je pensais et souhaitais. Je le recopiai du mieux que je pus dans une langue qui n’était pas la mienne. J’en ai gardé le brouillon :

« Comme j’eus il y a couple d’années, le bonheur de me faire entendre de Votre Alteße Royalle, en vertu de ses ordres, & que je remarquai alors, qu’elle prennoit quelque plaisir aux petits talents que le Ciel m’a donnés pour la musique, et qu’en prenant Conge de Votre Alteße Royalle, Elle voulut bien me commander de Lui envoyer quelques pieces de ma Composition ; j’ai donc selon Ses tres gracieux ordres, pris la liberté de rendre mes tres-humbles devoirs à Votre Alteße Royalle, par les presents Concerts, que j’ai accommodés à plusieurs instruments ; La priant tre-humblement de ne vouloir pas juger leur imperfection, à la rigueur du gout fin et délicat, que tout le monde sçait qu’elle a pour les pièces musicales ; mais de tirer plutot en benigne Consideration, le profond respect & la tres-humble obeisfance que je tache à Lui témoigner par là. Pour le Reste, Monseigneur, je supplie très humblement Votre Alteße Royalle, d’avoir la bonté de continüër ses bonnes graces envers moi, et d’être persuadée que je n’ai rien tant à cœur, que de pouvoir être employé en des occasions plus dignes d’elle et de son service, moi qui suis avec un zele sans pareil,

Monseigneur

De Votre Alteße Royalle

Le très humble et très obeisfant serviteur »

Je ne sais trop ce que ce prince fit de mes manuscrits mais je sais qu’ainsi j’avais enfin répondu à son souhait et je reçus mon dû.

L’ensemble fut envoyé le 24 mars 1721 avec quelque retard car j’appris entre temps la mort de mon frère aîné d’Ohrdruf.

Il m’avait accueilli cinq ans quand j’étais enfant et m’avait transmis tant de connaissances sur la musique et les instruments ! Il laissait huit enfants dont le plus jeune avait huit ans. Quant à mon cher Schubart, l’élève et l’ami de mes débuts, il mourait lui aussi quelques semaines plus tard. Il avait plu au Seigneur de les rappeler dans la paix de son séjour éternel, et avec eux c’était toute ma jeunesse qui s’évanouissait.

Dès le printemps je me mis à travailler à mon « Clavier Bien Tempéré ». Guillaume m’aidait et me suggérait même parfois des idées qu’il m’arrivait de reprendre. Ce garçon était étonnant.

Au cours de l’été qui suivit, je fus demandé au château de Schelz, où je dus rester quelques jours. Sur le chemin du retour j’eus l’idée de passer à Weissenfels. Parmi les musiciens qui venaient de temps à autre jouer à Cöthen, certains venaient de Weissenfels. C’est là que régnait le Prince Christian pour qui j’avais fait une musique de Chasse. C’est là aussi qu’habitait mon ami Weldig chez qui j’avais logé à Weimar, dans sa maison de la place du Marché. Je tenais à faire la connaissance du petit Emmanuel, un de ses fils, dont il m’avait fait parrain, et cela d’autant plus que je n’avais pas pu assister au baptême.

Il m’accueillit avec la plus grande gentillesse. Le soir il avait invité les Wilke. Il était très lié avec cette famille dont tous les hommes jouaient de la trompette. C’est avec le père Wilcke que j’avais joué la musique pour l’anniversaire du Prince Christian de Weissenfels. Les filles de Wilcke chantaient. La plus jeune était venue ainsi chanter à Cöthen pendant l’été. Elle avait assisté à l’office et communié avec nous à l’Église de l’Agneau, car elle était luthérienne.

Toute la soirée se passa à évoquer le passé et nos connaissances communes :

Je commençai en m’adressant à Monsieur Wilcke :

– Je me souviendrai toujours des fêtes à l’occasion desquelles j’avais composé cette musique sur le thème de la Chasse, ici même à Weissenfels, il y a sept ou huit ans. Franck avait écrit les paroles.

– Oui, je me souviens mais quel luxe et quelle débauche de dépenses !

– Mais, papa, papa, j’y étais moi aussi, je devais avoir 13 ans. Tu m’avais amenée et la fête avait été splendide, dit sa plus jeune fille, celle qui était déjà venue chanter à Cöthen. Je me souviens que j’étais très fière de mon papa et de sa trompette !

Madame Wilcke mère dit d’un air narquois :

– La trompette, la trompette, toujours la trompette ! Il faut vous dire, Monsieur Bach que toute la famille joue de la trompette : mon mari, mon fils, les maris de mes filles, c’est bien simple, tous. Ah ! où est le temps où j’écoutais mon père… jouer de l’orgue à l’église de Friessnitz, dans notre bonne Thüringe.

Elle me regarda en souriant.

– Voyez-vous, monsieur Bach, heureusement que j’ai des filles : au moins elles ne peuvent pas jouer de la trompette ! Alors elles chantent ! Mais je suis sure que, si elles avaient été des garçons, nous n’aurions que des trompettes dans la famille !

– Ainsi donc, madame Wilcke, vous êtes aussi originaire de Thüringe ?

– Mais moi aussi, moi aussi s’empressa de dire M. Wilcke.

– Mais alors nous sommes tous de Thüringe ici ?

Weldig dit alors :

– Allons, allons… Assez parlé, je ne vous ai pas invité pour la parlote mais pour la musique, monsieur Bach comme les autres.

– Qu’allons-nous jouer ?

– J’ai apporté du Haendel.

J’étais ravi. Je me mis au clavecin et tentai de lutter contre les trompettes, cependant que deux des sœurs se mirent à chanter. Elles avaient des voix ravissantes. Elles ne chantaient plus en amateurs mais déjà en professionnelles. Entre deux morceaux, je dis à madame Wilcke :

– Madame, il aurait été bien dommage que vos filles jouent de la trompette car elles chantent toutes deux fort bien.

Tous restèrent silencieux en me regardant. Ils paraissaient surpris. Je compris plus tard pourquoi : je n’avais pas la réputation de faire souvent des compliments aux musiciens.

On frappa tout à coup violemment à la porte : c’était un voisin qui, en bonnet de nuit, venait protester contre le bruit, ce qui déclencha un fou-rire général. Je n’avais ri autant depuis bien longtemps. Après toutes mes peines récentes, le vin aidant, je ressentis un bien être, un peu comme autrefois à Arnstadt, chez Tante Marthe.

Je couchai chez mon ami Weldig.

Le lendemain matin, je lui dis :

– Savez-vous, monsieur Weldig, que ces deux jeunes femmes m’ont fait forte impression en chantant Haendel ? Quelle belle musique ! Nous cherchons justement une chanteuse permanente pour Cöthen. La cadette est déjà venue mais pourquoi n’occuperait-elle pas un poste permanent à Cöthen ?

– Anne Madeleine ? Pourquoi pas ? Demandez donc à son père. Il adore jouer avec elle et ils font un duo trompette et chant très apprécié ici, à Weissenfels.

– Pourquoi ne pas lui demander tout de suite ?

– Cela me paraît possible. Ils répètent souvent dans la chapelle.

Chemin faisant, nous poursuivions notre discussion, Weldig et moi.

– Qu’est-ce que vous disiez, Weldig ? Les femmes ici ont le droit de chanter dans les églises ?…

Le souvenir de Maria Barbara me revint à la mémoire aussi brutalement qu’un coup de poignard… Nous avions été publiquement réprimandés pour avoir été ensemble dans l’église d’Arnstadt.

– Mais oui, mon cher Bach, c’est ici considéré comme tout à fait normal, et…

– Écoutez, ce sont eux…

– Mais, Bach, je n’entends rien… L’église est encore loin…

– Mais, si voyons, écoutez : il s’agit même d’un air de ma cantate de la chasse…

Le reste du chemin se fit en silence. Sauf un : « Ah ! oui, j’entends maintenant » mumuré par Weldig. J’entrai sans bruit dans la chapelle. J’étais étonné qu’une si jeune fille chante avec tant de ferveur et de musicalité…

Quand ils eurent fini, je m’avançai vers eux. La jeune fille semblait gênée et baissait les yeux. Son père s’avança :

– C’est ma fille qui a tenu à chanter cet air de…

– Mais papa, écoute voyons…

– Mais si, ma fille. Nous avons même eu toutes les peines du monde à retrouver les partitions. Cela fait au moins sept ou huit ans. Mais vous savez : ce que femme veut… Surtout les jeunes femmes de maintenant. À 20 ans, elles savent déjà…

– Papa…

– Vous vous souvenez de cet air, me dit Monsieur Wilcke ?

– Oui, bien sûr.

– J’aime tant cet air, dit la jeune fille en levant les yeux vers moi.

C’était un air dont les paroles de mon ami Salomo Franck (vous vous en souvenez sûrement) de Weimar commençaient par : « Les brebis peuvent paître en sécurité là où veille un bon berger » et qui cherchait à exprimer la sérénité, la tranquillité, la sagesse. La jeune Wilcke avait chanté cela avec une telle tendresse que j’en étais bouleversé. Pour moi, cela ne faisait plus aucun doute, cette jeune fille devait venir chanter à la cour de Cöthen.

Son père accepta et proposa que je fasse le voyage avec elle dès le lendemain.

– Elle est jeune et non mariée, monsieur Bach, je vous la confie pendant ses séjours à Cöthen.

– Soyez sûr, monsieur Wilcke, que je saurai me montrer digne de votre confiance.

Pendant le trajet du retour, nous étions tous deux dans la voiture. Je sentis renaître en moi une paix que je n’avais pas connue depuis… bien longtemps. J’avais encore présent à l’oreille cet air chanté par cette jeune fille. Miracle de la musique. Miracle de la voix.

Je lui parlai du Prince, de la Cour, de ma musique. Elle me parla de son amour pour le chant et pour son art et me dit qu’elle était résolue à en faire son métier. Pour une femme, je la trouvai fort instruite des choses de la musique.

– Mais ne croyez-vous pas que le rôle d’une femme est d’abord de fonder un foyer et d’avoir une famille ?

– Mais, monsieur Bach, pourquoi pas les deux ? Regardez votre prédécesseur à Cöthen : Stricker. Sa femme n’est-elle pas chanteuse et luthiste ? Alors pourquoi pas moi ? Et…

Elle s’arrêta brusquement. Elle détourna le regard. Les chaos de la voiture lui fournirent un prétexte pour changer de conversation.

– Ce chemin est bien mauvais…

Moi, je poursuivis sur le même thème.

– Mais vous avez l’air très au courant de ce qui se passe à Cöthen, mademoiselle !

– Oh, vous savez, ce n’est pas bien difficile. Ce sont les filles Montjou qui m’ont tout raconté.

– Ah oui elles sont fort agréables et leur père m’a bien aidé…

– Oui je sais, à rédiger une dédicace pour le margrave de Brandebourg…

– En effet ! Je constate que les filles Monjou n’ont pas de secret pour vous.

– Vous connaissez les Français. Ils sont si bavards… Ceci dit j’ai beaucoup de sympathie pour elles. Quand je suis venue chanter à Cöthen, elles m’ont appris à chanter certains traits que j’ignorais. Mais elles craignent de ne plus pouvoir chanter à Cöthen. Elles m’ont raconté que si Stricker avait été renvoyé, c’est parce qu’il aimait trop la musique chantée. De toutes façons, je n’ai aucun avenir à Cöthen.

Et elle fondit en larmes. Ce n’est que plus tard que je compris pourquoi.

Le lendemain matin, j’amenais Anne Madeleine Wilcke chez le Prince. Tout le Palais était en émoi. Je croisai le surintendant Zanthier et lui en demandai la raison.

– Le Prince reçoit sa famille de Berenburg, mais il veut vous voir tout de suite avec cette jeune chanteuse.

Je vis alors arriver le Prince, il avait le sourire aux lèvres.

– Bonjour Bach, je suis bien aise de vous voir. Ainsi, vous me proposez cette jeune cantatrice.

– Oui, Prince, elle a déjà chanté ici…

– Je m’en souviens fort bien et il me semble même que vous la couviez du regard comme…

– Comme ?

– Comme… votre propre fille. Car elle est bien jeune, n’est-ce pas ? Quel âge avez-vous, mon enfant ?

– Vingt ans, Prince !

– Son père me fait entière confiance et m’a donné pour mission de la protéger…

– Dans ce cas, tout est bien. Je vous donne rendez-vous ce soir. Nous allons fêter la visite de ma famille de Berenburg et l’entrée de cette demoiselle comme chanteuse officielle de notre cour.

Anne Madeleine fit une révérence et eut une phrase et un sourire de remerciement dans lequel, je ne crus pas discerner l’expression d’une joie parfaite. Toute la journée se passa à travailler des airs choisis par elle et par moi. Elle manifestait un goût très sûr et sa voix était fort agréable.

Le soir arriva.

Le Prince avait demandé à sa cousine la princesse Frérérique Henriette de Bernburg de s’asseoir à côté de lui. Cette jeune femme et Anne-Madeleine avaient à peu près le même âge. Mais leurs apparences étaient pour ainsi dire opposées : la princesse était vêtue d’une robe voyante avec de longues draperies et des tissus d’un luxe exagéré. Son visage rond et réjoui, son front haut et borné montraient dès le premier abord une jeune fille insouciante et satisfaite. Anne-Madeleine, au contraire…

Dès le premier air, cette Princesse se mit à parler avec le Prince pendant que nous jouions. Puis elle demanda au prince d’interpréter une pièce. Ensuite, le Prince nous demanda de jouer encore, mais la princesse se pencha vers lui. Il dit alors :

– Mademoiselle, monsieur Bach, je vous remercie. Le voyage a du vous fatiguer. D’ailleurs la princesse souhaite maintenant aller dans la parc…

Anne Madeleine me regarda, l’air désolé. Ne sachant pas trop quoi dire, je lui suggérai :

– Le Prince a raison : un prochain jour nous aurons avec lui une longue soirée de musique.

Comme nous rentrions, nous avons vu qu’un feu d’artifice avait commencé dans le Parc…

Au bout de quelques jours, Anne Madeleine et moi, étions devenus amis et complices. Mes enfants la considéraient comme leur grande sœur. Elle me manifestait un respect que je trouvai un peu excessif, me répétant souvent, toute l’admiration qu’elle avait pour ce que je composais. Elle me proposait sans cesse de m’aider. Sa joie de vivre était communicative. On sentait que le malheur n’avait pas encore frappé cette jeune fille, contrairement à moi et à tous ceux qui vivaient sous mon toit. Même Fridélène avait retrouvé son sourire. Guillaume la regardait avec admiration quand elle jouait du clavecin en chantant.

Il disait :

– Vraiment, elle joue aussi bien qu’elle chante. Et puis, elle est très belle !

Peu à peu, notre complicité se transforma en affection. Quand le Prince restait à Cöthen, les soirées musicales continuaient comme par le passé. Anne Madeleine y prenait part et était rassurée. Mais à chaque fois qu’arrivait quelqu’un de Berenburg, le charme était rompu.

Un jour, le prince me prit à part :

– Mon cher Bach, je voudrais vous annoncer une grande nouvelle. Je vais me marier. Vous vous doutez sûrement du nom de l’élue : c’est ma cousine Frédérique Henriette de Bernburg. Je projette de grandes fêtes auxquelles vous prendrez part, bien sûr.

– Prince, je suis heureux pour vous et je vous…

– Bach, écoutez-moi, je voudrais vous donner un conseil d’ami : je pense que vous aussi devriez penser à un mariage. Il est visible que Mademoiselle Wilcke…

– Sire la bienséance et la différence d’âge, le respect que je dois à son père…

– Il est ici, n’est-ce pas ?

– Oui, il est venu passer voir sa fille.

– Eh bien profitez-en pour lui demander sa fille en mariage et lui dire que vous avez ma bénédiction.

Il en fut fait ainsi. Ce prince avait vraiment pour moi des attentions touchantes. Bientôt tout le monde sut que nous allions nous marier, Anne Madeleine et moi. Pour nous montrer sa sympathie, le sommelier, chargé de l’achat et de l’entretien des vins du prince nous fit porter du vin du Rhin que je trouvai délicieux. Il nous demanda même d’être le parrain et la marraine de son fils.

La préparation de notre mariage donna toutefois lieu à un incident. Dès que la nouvelle fut connue, je fus convoqué par la mère du Prince:

– Mon petit Bach (je ne sais pourquoi, mais elle m’appelait toujours ainsi), vous savez que je me considère comme responsable de la communauté luthérienne dans cette ville. Souvenez-vous : votre défunt fils Léopold été baptisé à la Chapelle Royale, chez les suppôts de Calvin. Cette fois-ci, ne vous laissez pas faire. Mariez-vous à l’église de l’Agneau, dans notre Église Luthérienne…

– Madame, c’est là mon vœu le plus cher, mais je ne voudrais pas…

– J’en parlerai moi-même au Prince, mon fils.

– Mais madame…

J’appris que notre mariage avait fait l’objet d’une conversation orageuse entre le Prince et sa mère. Aucun des deux ne voulait céder. Si bien que finalement, il fut décidé que le mariage aurait lieu chez moi, mais serait consigné sur les livres de l’église luthérienne de l’Agneau, en tant que mariage luthérien

Mes enfants furent apparemment heureux de cette nouvelle grande sœur. Fridélène ne laissa rien paraître et garda son humeur égale : elle continuait à nous aider comme si rien n’était changé. Je crois que pour mes premiers enfants, elle restait le souvenir vivant de leur mère. Fridélène initiait Anne aux tâches ménagères et l’aidait beaucoup.

Je retrouvai le soir une compagne auprès de qui m’allonger et passer mes nuits de veille ou de sommeil. Avec elle je partageais désormais les joies et les peines de ma vie. Sa jeunesse était pour moi un réconfort… Son intérêt pour mes travaux et son ardeur à y contribuer en les jouant au clavecin, en les chantant ou en les copiant, fut toujours pour moi une aide précieuse, une source de joie et d’encouragement à vivre et à travailler. Ma nouvelle épouse était d’une piété si fervente que j’en étais à la fois heureux et surpris car elle était fort jeune et se destinait à une carrière d’artiste. Ses qualités de musicienne, son amour pour le chant et la dramaturgie d’église ont sûrement contribué à éveiller en moi des idées de création.

Mais notre mariage passa finalement inaperçu car le Prince préparait son propre mariage qui eut lieu à Berenburg, le 11 décembre 1721, huit jours après le nôtre. Il n’avait plus le temps de s’occuper de musique, et se contenta de me commander des musiques pour les festivités de son mariage et pour le nouvel an. Le plus clair de son temps, il le passait à donner des ordres pour décorer ses appartements ou à faire marcher au pas sa nouvelle garde de soldats dans la cour du château.

Je pensais qu’après toutes ces fêtes, les soirées de musique reprendraient mais elles s’espacèrent de plus en plus. Cela me donna l’occasion de me concentrer sur la mise au point de mon Clavier Bien Tempéré.

J’éprouvais une joie sans mélange, une joie du temps retrouvé, à agencer ces préludes avec ces fugues d’un même ton, empruntant de ci de là à des œuvres passées ou en créant de nouvelles. Anne, ma femme, les découvrait par la même occasion. Guillaume se passionait pour mon travail.

Vous souvenez-vous de mon cousin Jean-Bernard, qui travaillait à la cour d’Eisenach ? Quand j’étais plus jeune j’allais souvent le voir et nous étions restés en très bonnes relations, si bien qu’il me choisit comme parrain pour son troisième fils. Je décidai que ce serait l’occasion de faire un petit séjour avec Anne dans le village de mon enfance.

Laissant les plus petits à Fridélène, nous voilà partis en famille pour Eisenach ! Quelle émotion de monter avec Anne dans l’orgue de l’église Saint Georges, là où, petit garçon, j’avais entendu avec admiration le cousin « panier percé » jouer ses œuvres si profondes. J’expliquai tout à Guillaume et lui montrai comment j’avais joué, la première fois.

À cette même époque, j’appris la disparition de notre chère tante Lämmerhirt, la marraine de ma fille aînée, la femme de mon oncle Tobie, qui était fourreur à Erfurt. Elle laissait un héritage. Dans ces circonstances, je fus surpris de l’attitude de ma sœur. Probablement conseillée par son mari Wiegand, elle essaya par des moyens juridiques douteux de déshériter ceux des parents de notre tante qui n’étaient pas des Bach. Pour moi l’argent doit être le fruit du travail et non le produit de manigances juridiques. J’écrivis donc à Erfurt une lettre dans laquelle je disais renoncer à toute intrigue, en mon nom et au nom de mon frère bien aimé Jean-Jacques qui était toujours en Suède.

J’appris peu après que Jean-Jacques était mort. La mort si rapprochée de mes deux frères et de ma tante, ainsi que la présence d’Anne, dont l’âme était emplie de la foi luthérienne si lumineuse, m’incitèrent à approfondir ma propre foi. Je fréquentai de plus en plus l’église de l’Agneau. J’avais des discussions fréquentes sur la musique d’église avec le révérend Schultze, le Cantor de cette église qui me fit l’honneur de me demander d’être le parrain de sa fille.

La vie continuait à Cöthen. Les craintes d’Anne se confirmaient chaque jour : le Prince, sous l’influence de sa femme, se désintéressait de plus en plus de la musique. Quand nous jouions avec lui, ce qui arrivait tout de même encore assez souvent, sa femme était rarement présente.

Un jour, ce devait être au printemps 1722, le Prince me demanda de venir le voir.

– Mon cher ami, permettez moi de vous appeler ami, car pour moi vous êtes plus que mon maître de chapelle…

– Prince c’est me faire trop d’honneur…

– Non, Bach, non, laissez-moi continuer… Je tenais à ce que vous soyez un des premiers à savoir que je vais être père.

– Sire, comme vous devez être heureux. Cöthen est désormais assurée…

– Merci, mon ami… Bach, je vous ai demandé de venir aussi pour une autre raison… Voilà… Vous savez qu’avant d’être prince de Cöthen, j’ai eu l’occasion de voyager beaucoup. J’ai vu entre autres Berlin, Londres, Rome, Venise, Paris. J’ai entendu les musiciens les plus illustres de mon époque et je pense très sincèrement que vous les surpassez tous.

– Mais en quoi, Prince ? Comme les autres je fais mon travail et je cherche, avec mes modestes talents, à vous plaire et…

– Non Bach, pas de cela avec moi, je vous connais trop bien. Vous savez ce que vous valez. Dans vos œuvres pour instrument seul, dans les pièces de ce Clavier Bien Tempéré que vous m’avez jouées, il y a autre chose que le simple musicien. Il y a l’homme sans cesse en état de recherche… que j’admire mais qui me trouble un peu. Car, voyez-vous, Bach, désormais, j’ai le sentiment, je ne sais pourquoi, qu’il est urgent pour moi de profiter de la vie au jour le jour… de me lancer dans les plaisirs que ma femme aime tant… et qu’elle aussi, pour quelque mystérieuse raison, a une soif permanente…

Je sentais la colère monter en moi. Comment une fois encore, celui qui m’employait… Le Prince s’était arrêté au milieu de sa phrase. J’avais l’impression qu’il ne trouvait plus ses mots. Je ne l’avais jamais vu ainsi. Il paraissait éprouver comme un regret, ou même une angoisse…

– Bach, mon ami, je voudrais tant que vous ne soyez pas malheureux ici. Je ne voudrais pas être un obstacle à votre bonheur.

– Mais Prince…

– Bach, je voulais vous dire quelque chose… Ne vous méprenez pas sur le sens de mes paroles… Si vous pensez que votre avenir n’est plus à Cöthen, si vous éprouvez un doute, je ne vous en voudrai jamais… Si par contre vous voulez rester, vous serez toujours ici chez vous. Mais… quand je vous entends chanter avec votre femme, j’ai l’impression que… j’ai l’impression que vous attendez autre chose… vous exprimez parfois une telle profondeur…

Il s’arrêta, l’air pensif…

Ma colère s’était évanouie.

Profondeur : c’était le mot, le mot parfaitement adapté à la musique qui était inscrite en moi et en tous ceux que j’estimais, à commencer par mon cousin « panier percé ». Le prince, mon cher prince, avait tout compris. Il avait parlé du fonds du cœur. J’avais presque l’impression d’être avec lui comme avec quelqu’un de ma condition.

Je racontai ma conversation à Anne et à Fridélène. Elles furent toutes deux d’avis qu’il ne fallait rien précipiter et que, du moment que j’avais ma paye, et qu’Anne avait la sienne comme chanteuse à la cour, nous pouvions rester là le temps qu’il faudrait.

Je leur répondis :

– Il est certain qu’un poste dans une grande ville avec une université serait mieux pour ceux de nos fils… qui se montreront doués !

Anne sourit car elle savait que je ne doutais pas un instant des capacités de mes fils !

– C’est ce que j’ai voulu faire en étant candidat pour le poste d’organiste à Hambourg. Mais la vie est si chère là-bas !

– Peut-être un jour, un poste de Cantor…

– Mais tu n’y penses pas ! Moi qui suis musicien de cour et maître de chapelle ici à Cöthen, m’abaisser à devenir Cantor, à organiser la musique d’une ville avec des chanteurs et des musiciens incapables ? Tu ne sais pas ce que c’est ! Moi, j’ai connu ces problèmes à Arnstadt et à Mulhausen : je n’y suis pas resté longtemps. Tu ne sais pas ce que c’est… et d’ailleurs…

Anne me sourit encore. Je compris alors que j’étais en train de me mettre en colère, ce qu’elle cherchait toujours à éviter à n’importe quel prix !

Le soir Anne me parlait musique et me disait qu’elle aurait tant aimé que je compose plus de musique chantée.

– Mais je ne veux pas faire de théâtre

– Mais tu ne feras jamais ce que tu appelles du théâtre car ta musique c’est déjà mille fois plus que du théâtre.

Nous pensions donc qu’il était bon pour le moment d’attendre et de rester à Cöthen, en particulier à cause des salaires. Moi, je pensais que c’était une occasion de travailler à mon Clavier Bien Tempéré. Je relus ou me fis communiquer les œuvres et écrits de Pachelbel, Weckmeister, Neidhardt, Fischer. Plus proches de moi je me souvenais de ce que Mathesson et Kuhnau m’avaient montré. Ce Clavier Bien Tempéré était pour moi une œuvre à la fois théorique et musicale qui me passionnait : je découvrais chaque jour plus intensément le climat et les modulations possibles dans chacune des 24 tonalités, ce que personne avant moi n’avait fait, je crois, avec tant de rigueur et de diversité. Pour les quintes j’avais suivi le conseil de Mathesson. J’avais l’impression d’inventer une nouvelle façon de faire de la musique et c’était peut-être un peu vrai. Ne pas faire un livre sur la musique mais faire un livre de musique.

J’avais des nouvelles des autres musiciens par des visites d’amis, d’élèves ou de parents qui venaient me voir. Durant les courts voyages que j’effectuais parfois, par exemple pour jouer des musiques dont je recevais commande, j’aimais bien rencontrer des musiciens, des théologiens, des gens intéressants qui m’apprenaient des choses nouvelles. Je faisais souvent part de mon souhait de quitter peut-être un jour Cöthen, et, si la situation restait la même, de mon désir de faire à nouveau de la musique d’église dans un lieu luthérien et… de la musique chantée puisque j’avais auprès de moi une si bonne cantatrice !

*

**

Pendant l’été de l’année 1722, j’appris que Kuhnau était mort et que sa place de Cantor à Leipzig avait été prise au mois d’août par mon ami Telemann. J’annonçai la nouvelle à mon fils Emmanuel:

– Tu sais, ton parrain va venir travailler près d’ici, à Leipzig. Nous pourrons aller le voir.

– C’est rudement bien. Lui, au moins, il est toujours de bonne humeur : il est si gai et si joyeux…

Puis, il s’enfuit à toutes jambes.

Ce garçon avait raison. Je ne savais pas être toujours gai.

Quelque temps après, ce devait être en Septembre 1722, je reçus une lettre de Telemann que je jetai au feu après l’avoir lue, on comprendra aisément pourquoi. Mais j’en ai retenu chaque terme. Voilà ce que disait cette lettre :

« Mon cher Bach,

J’ai joué un bon tour à ces messieurs de Leipzig. Tu sais sans doute qu’ils m’ont proposé d’être Cantor dans leur ville et qu’ils m’ont élu à l’unanimité ! Et en plus sans être obligé d’enseigner ! Mais ce que personne ne sait encore, sauf toi dès que tu auras lu ces mots, c’est que je vais refuser. Cela m’a en effet permis de demander un salaire beaucoup plus important, ici, à Hambourg. Bourgeois de Hambourg contre bourgeois de Leipzig ! Tous regorgent d’argent. Il n’y a qu’à prendre au plus offrant !

Je te conseille de te présenter au poste de Leipzig, je crois que cela t’irait très bien, toi qui dit partout vouloir renouer avec la musique d’église et qui as l’âme si pieuse ! Aucun des candidats actuels ne te vaut. Ce sera mieux pour les études de tes enfants (à propos salue pour moi le petit Emmanuel, mon filleul) et pour la sécurité de ton emploi, comme je te l’ai déjà expliqué. À 40 ans ou presque, nous ne sommes plus tout jeunes, mon cher Bach. Écris de ma part au conseiller Wagner, il est très ouvert et t’apprécie beaucoup. À propos, si mes calculs sont bons, je dois en être environ à ma millième cantate : tu vois que tu as du pain sur la planche pour me rattraper ! »

Cette lettre fit sur moi un effet considérable… Ce diable de Teleman était horripilant à vouloir composer toujours plus, toujours plus vite, à vouloir établir des records. Mais sur le fonds il avait raison. Il faisait de Leipzig une description idyllique et il fallait tôt ou tard que je quitte Cöthen. Le Prince lui-même me l’avait conseillé à mots couverts. J’hésitai pendant trois longs mois. C’est pendant cette période que fut annoncée, fin Septembre, juste avant la Saint Michel, la naissance de la petite princesse de Cöthen.

Elle portait le même prénom que la mère du Prince : Gisèle.

Le soir je discutais souvent avec Anne. Son esprit clair et jeune était pour moi comme un miroir rafraîchissant de mes propres pensées.

– Anne, je crois qu’il est temps de décider. Que penses-tu de tout cela ?

– Mais c’est à toi de décider.

– Finalement, je crois que je vais me présenter… Crois-tu aux songes?

– ?

– Cette nuit, j’ai fait un rêve. J’étais à Lünebourg, comme au temps de mes quinze ans. Je voyais le bon cantor Braun qui me souriait. Il me tendait les bras. Et il me parlait. D’abord je ne compris pas ce qu’il disait. … Puis je me mis à regarder ses lèvres et je pus comprendre qu’il m’appelait. « Sébastien, Sébastien Bach, Jean-Sébastien Bach ! » Puis j’entendis sa voix : « Souviens-toi de moi. Tu étais enfant pauvre… et grâce à moi… grâce au Très-Haut… tu as fait ton chemin… je suis auprès de Dieu… je suis ta providence… il m’envoie et t’ordonne… d’aller à Leipzig… ses desseins sont pour toi… impénétrables… au nom du Très Haut rends-toi à Leipzig. » Puis il disparut et je me suis retrouvé près de toi. Tu dormais profondément.

Finalement, je décidai que j’irais à Leipzig. Maintenant que j’avais pris ma décision, je voulais ce poste, je savais que je l’aurais. Comme parfois, comme cela avait été le cas à Weimar par exemple, il m’arrive ainsi de pressentir les choses. Je me rendis une nouvelle fois en novembre 1722 à Leipzig et pris contact avec le conseiller Wagner.

– Je dois vous dire, Monsieur Bach, que Kuhnau peu avant sa mort m’avait beaucoup parlé de Rolle (vous avez été à Halle ensemble, m’a t’il dit) mais surtout de vous. Je vous conseille de présenter rapidement une de vos œuvres ici.

Au cours du même séjour, j’allai à l’université. Je rendis visite entre autres au professeur de mathématiques et recteur Junius. C’était lui qui, à ce titre, conservait les livres des comptes. Je voulais savoir si le poste de Cantor incluait le salaire de directeur de la musique à l’Université.

– Monsieur Bach regardez ce livre, dit-il en le feuilletant rapidement, c’est ce livre des comptes. Vous voyez qu’ils sont bien tenus et qu’il ne peut pas y avoir d’erreur !

– Puis-je voir ce livre ?

– Mais… bien sûr, monsieur Bach, je constate que vous êtes comme saint Thomas, vous ne croyez que ce que vous voyez.

– Tenez… ici, sur cette ligne, vous voyez ? douze florins, n’est-ce pas le salaire versé à Schelle pour son poste de directeur de la musique à l’université ? Or Schelle était Cantor avant Kuhnau…

– Oui… en effet, en effet mais…

– J’aurai donc deux salaires. Un pour mon travail à l’église Saint Thomas, l’autre à l’Université.

– On peut le voir comme cela…

Après quelques répétitions qui me donnèrent une idée du niveau de mes éventuels futurs élèves, je choisis de jouer, le dernier dimanche de novembre 1722, dans l’église Saint Thomas une œuvre que j’avais déjà donnée à Weimar pour commencer l’Avent, la période avant Noël.

Je n’aimais pas beaucoup cette église de Saint Thomas qui n’avait pas la beauté et l’accomplissement architectural de celles de Mülhausen ou des villes Nord, ni bien sur celle de Lübeck. Elle avait un aspect inachevé qui me mettait mal à l’aise. Mais elle avait deux avantages : le premier était qu’elle « sonnait » bien en raison de la hauteur du toit qui était très incliné : cela permettait aux sons d’arriver aux oreilles des fidèles en bonne harmonie, le second était que la Tribune permettait d’accueillir éventuellement deux chœurs. Il y avait même deux orgues, un à chaque bout de l’église. Mais je me sentais beaucoup mieux à l’église de Nicolas : l’intérieur formait un bel ensemble, la lumière l’éclairait avec une douce solennité divine et les fantaisies de sa décoration ressemblaient parfois à ce que je ressentais en musique.

Dans mon enthousiasme, j’avais donc choisi une œuvre que j’avais déjà jouée à Weimar : elle commençait par un chœur d’entrée à la française grandiose et solennel : « Viens, O Sauveur des païens ». Un des récits imitait le bruit de la cloche que l’on sonne pour appeler la mort, la cloche de mon enfance. Bref j’avais cru que présenter une œuvre que je jugeai spectaculaire servirait ma cause auprès des bourgeois de Leipzig.

Ce fut en partie vrai. Il faut dire qu’à l’époque le conseil municipal était composé en majorité de bourgeois qui cherchaient à faire de Leipzig une ville moderne, répondant aux nouvelles exigences en toutes sortes de domaines. Ainsi l’avait demandé le Prince Électeur de Saxe et Roi de Pologne Auguste le Fort, dont la Cour était à Dresde. Mais à côté de ceux-là, il y avait les grincheux, ceux qui me parlaient d’un air onctueux et faussement humble. Je me souviens de l’un d’eux, que je croisai le lendemain du jour où j’avais joué cette musique d’église :

– Ne pensez-vous pas, monsieur Bach, qu’il faudrait être un peu moins… théâtral : le début de votre chœur ressemble à une musique de cour. Je m’attendais à voir entrer le tyran français lui-même, ce Louis XIV avec sa musique française.

– Mais la suite, monsieur, avez-vous écouté la suite ?

– Je vous avouerai que non, je… je… me suis mis en état de prière et…

– Mais…

Quand arriverais-je à me maîtriser, à ne pas dire aux gens ce que je pensais d’eux quand ils se montraient incapables de… de même écouter de la musique ? C’était le moment où jamais de rester maître de moi. Je respirai profondément… mais n’y pouvant plus tenir, je m’enfuis en criant :

– Pardonnez-moi, monsieur, mais un besoin pressant…

Quinze jours plus tard, le 21 décembre 1722, j’étais admis comme candidat. En même temps que moi, Graupner, un musicien de Darmstadt, avait été retenu. Je revins à Leipzig début février pour jouer deux musiques :" Jésus prit avec lui les douze" et "Toi le vrai Dieu".

Elles comportaient également de grands chœurs qui permettaient de faire chanter tous les enfants. Elles eurent, à ce qu’on disait, beaucoup de succès.

Pendant mon séjour, je vis beaucoup de monde et en particulier je retournai chez le conseiller Wagner, qui m’avait fait connaître aux membres du conseil municipal :

– Mon pauvre Bach, me dit-il, j’ai bien aimé votre musique mais vous n’avez pas beaucoup de chance d’être élu.

– Ah ! et pourquoi donc ?

– Graupner est un ancien élève de l’école de Saint Thomas, il a fait du droit et donc du latin. Vous savez l’importance que nous donnons à l’enseignement de ces enfants pauvres. Vous, vous n’avez jamais été à l’Université.

– Oui, c’est vrai. Je ne suis jamais allé à l’Université parce que je ne voulais pas y aller : je préférais travailler. J’aime apprendre seul. D’ailleurs, j’en sais plus en latin que bien des professeurs.

– Voyons cela, monsieur Bach.

Il se mit à me parler en latin et je lui répondis fort bien.

– Et la théologie, monsieur Bach, et la théologie ?

– J’ai chez moi beaucoup de livres sur Luther et ses écrits, je les connais bien; toute ma famille est luthérienne et partage une foi profonde.

Il me posa alors quelques questions de théologie qui me surprirent par leur caractère superficiel. Wagner était pourtant un homme intelligent.

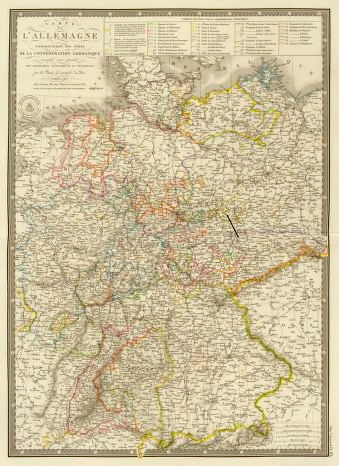

Puis il se mit à me décrire sa ville :

– Voyez-vous, monsieur Bach, Leipzig est une ville double. Comme une pièce de monnaie, elle a deux côtés totalement différents. D’un côté la ville de ceux qui restent : les religieux et les bourgeois. Les religieux sont les garants de la foi luthérienne, les bourgeois sont responsables de la gestion de la ville. Tous ont leurs traditions avec leurs assemblées religieuses et municipales. De l’autre côté la ville de ceux qui passent : les étudiants et les marchands. Les étudiants viennent faire leurs études : ils parlent des idées nouvelles. Les commerçants viennent proposer leurs marchandises : ils parlent de lieux lointains et des arts qu’on y pratique. Tous se retrouvent pour parler dans les cafés mais aussi raffolent de livres et vont chez nos libraires dont notre ville est fière. Nous vivons dans une époque où tout change…

– Monsieur le conseiller, je ne peux qu’approuver ce que vous venez de dire… pour la musique, qui est mon domaine privilégié, tout change aussi. Mais expliquez-moi pourquoi, en ce temps où tout change, les autorités des villes semblent tenir si peu compte de ces changements ?

– Comment, monsieur, vous, me poser une question pareille ? Vous, le fervent défenseur des traditions luthé-riennes ?

– Ce n’est pas ce que je voulais dire, monsieur le conseiller… Je parlais musique… Les musiciens à Dresde…

– Sont mieux payés… oui je le sais

Je ne sais pourquoi, le conseiller Wagner écourta la conversation… comme s’il avait l’air irrité.

– Eh bien, monsieur Bach, vous direz tout cela aux membres du conseil quand vous serez en poste… si jamais vous y parvenez. Je suis sûr que vous saurez être très convaincant. Au revoir monsieur Bach, je reste à votre disposition…

Je sortis rassuré : j’avais désormais un allié dans la place. C’est du moins ce que je m’imaginai sur le moment…

Je rentrai à Cöthen. Toute la ville était en émoi : la jeune princesse que Leopold venait d’épouser, cette jeune princesse qui lui avait donné la petite Gisèle quelques mois auparavant, cette jeune princesse qui courait après les plaisirs et y avait entraîné le prince par une sorte d’indicible pressentiment dont il m’avait d’ailleurs fait part, la princesse Frédérique Henriette était mourante.

Je courus voir le prince. Il était à genoux au pied du lit de son épouse.

Elle avait une respiration rauque et saccadée, comme si, à chaque souffle, elle cherchait à s’accrocher à la vie. Le prince se tourna lentement vers moi : son visage était blême et gonflé de larmes.

– Merci d’être venu, Bach…

Il me regarda, regarda la princesse, se releva puis, comme pris par une sorte de force révélée, il me dit en chuchotant

– Bach, cher ami, allez chercher votre violon.

Je me précipitai vers mon instrument.

– Jouez-nous donc votre chaconne

…

Je pris mon violon et me mis à jouer. Peu à peu je sentis la tension ambiante s’apaiser. La princesse restait les yeux fermés, mais sa respiration devint plus régulière, puis devint silencieuse, comme si elle avait voulu boire ces derniers sons venus du monde. Un faible sourire s’esquissa sur son visage…

Quelques jours après naissait le premier enfant d’Anne et de moi : une petite fille dont un des prénoms fut Henriette, celui de la défunte princesse.

Le prince était dans un état de grande détresse. Le lendemain de la mort de la princesse, par un beau matin d’Avril 1723, le dimanche après Pâques, il me demanda de venir jouer pour lui seul, puis les jours suivants encore.

Un soir, nous avions joué ensemble, et il me dit :

– Vous allez nous quitter bientôt, Bach…

– Mais… sire, il n’est pas sûr encore que je sois nommé à Leipzig.

– Je sais que vos musiques d’église ont fait là-bas grande impression. Je voudrais vous demander une faveur. Je voudrais les entendre… Et afin que vous vous considériez désormais comme mon hôte et non plus comme mon employé, je vous remets ceci.

Et il me tendit un parchemin. Ce parchemin était mon congé. Il y était écrit :

« Nous Léopold… faisons savoir que nous avons eu à notre service l’Honorable et Savant Jean-Sébastien Bach. Nous avons été satisfaits de ses travaux. Il nous a, en fidèle et gracieux sujet demandé son congé, nous le lui accordons et le recommandons très vivement en d’autres lieux. »

Je restai muet mais mon regard dut montrer une telle expression qu’il s’avança vers moi et m’étreignit dans ses bras.

J’organisai une audition avec les musiciens de la cour dans la grande salle du château. Je vis dans les textes de mes deux premières musiques jouées à Leipzig de nombreux symboles liés à la mort de la princesse, à la détresse du prince et à mon départ.

Ainsi :

"Mon dieu, tire-moi vers toi, je veux partir

Je ne pars sans que tu m’aies béni.

"Toi qui voyait mon cœur souffrant, fais que je sois consolé"

Quelque jours après, je retournai à Lepzig pour me présenter officiellement. Ces messieurs me reçurent dans la grande salle du conseil: ils étaient 28, assis autour d’une table et moi au milieu d’eux, seul, debout. J’avoue que je fus impressionné : les « tribunaux » devant lesquels j’avais comparu auparavant, à Arnstadt ou à Mülhausen n’étaient composés que de quelques membres. Mais ici cinquante six yeux étaient braqués sur moi. Décidément, Leipzig n’avait rien de commun avec les petites villes où j’avais vécu jusqu’alors.

Tout à coup, je me revis, moi petit orphelin, avec quelques pfennigs en poche, marchant plein d’espoir vers Lünebourg avec l’ami Erdmann. Et maintenant j’étais là, devant tous ces messieurs.

J’entendis le bourgmestre Lange qui prononçait mon nom :

– Monsieur Bach, votre candidature nous intéresse, pour la même raison que celle qui nous avait fait choisir Telemann : à cause de votre réputation. Vous êtes connu dans l’Allemagne entière comme excellent dans les instruments à clavier. Et je dois dire que depuis que j’ai entendu vos deux cantates, je suis personnellement convaincu de vos aptitudes en matière de musique d’église. Mais le vrai problème n’est pas là. Nous avons la charge de l’éducation de 55 enfants pauvres qui sont pensionnaires et de 200 autres enfants. À ce propos je passe la parole au Dr Platz.

– Oui, monsieur Bach, j’insiste sur l’importance de l’enseignement dans le poste de Cantor. Ces enfants doivent recevoir une bonne éducation. J’ai beaucoup réfléchi à ce problème et plutôt que de prendre un musicien réputé comme vous, j’avais pensé proposer au conseil d’engager quelqu’un de moins doué mais dont on serait sûr qu’il pourrait remplir les deux fonctions. En particulier d’enseigner le Latin. Monsieur Bach, quelles garanties pouvez-vous nous donner quant à cet enseignement ?

Je savais que la question me serait posée. J’avais préparé ma réponse:

– Messieurs les Conseillers, je suis honoré de l’attention que vous vous voulez bien prêter à ma candidature et à mes humbles talents. J’ai toujours apporté grand intérêt à transmettre à des élèves, puis à présent à mes enfants, les modestes connaissances que j’ai pu acquérir en matière de musique. J’ai même composé différents ouvrages destinés à ceux qui souhaitent apprendre et progresser. J’ai une prédilection pour les enfants studieux. J’ai discerné de bons éléments parmi les choristes de l’école de Thomas quand je suis venu jouer mes œuvres ici même.

– Vous vous engagez à leur donner des leçons privées ?

– S’il le faut, oui.

– Et quand pouvez-vous vous libérer ?

– Dans un mois ou deux.

– C’est trop long. Trois semaines

– Je ferai mon possible.

– Il nous faut votre lettre de congé au plus vite. Après les expériences Telemann et Graupner, comprenez-vous…

– Vous l’aurez (ils ne savaient pas que je l’avais déjà en poche).

– Mais, pour le latin, Monsieur Bach, pour le latin, vous n’avez pas répondu ! Vous engagez-vous à enseigner le latin ?

– Si je le peux, oui, mais si je pouvais en être déchargé…

– Voulez-vous dire que vous n’avez pas les connaissances nécessaires ?

On entendit alors une voix :

– Il les a, il les a, soyez tranquille, j’ai pu le vérifier lors d’un récent entretien que j’ai eu avec lui.

C’était Wagner qui avait parlé.

– Non, en disant « si je le peux » je voulais dire « si je n’en ai pas le temps »…

Ces messieurs se mirent à chuchoter entre eux dans une sorte de brouhaha qui me rappela certains bruits de foule. Tout à coup, j’imaginai que ce brouhaha devenait un chœur d’où les voix jailliraient de tous cotés. À droite du maire, il y avait un groupe particulièrement animé autour du conseiller Kregel.

– Allons, messieurs, reprenons s’il vous plaît. Quelqu’un demande t’il la parole ? Vous, Dr Kregel ?

– Oui nous souhaiterions que Monsieur Bach, s’il n’a pas le temps d’enseigner le latin, s’engage à trouver un remplaçant et à le payer de ses propres deniers.

Murmure d’approbation d’où surgissaient quelques « Oui » prononcés à haute voix puis silence total au cours duquel toutes les têtes par un lent mouvement circulaire, légèrement de bas en haut, se tournèrent vers moi, puis s’immobilisèrent sur mon visage. Comment ? Me prendre ainsi une partie de mon salaire ? Le silence devint si pesant et les yeux fixes et scrutateurs si nombreux que je ne pus que répondre :

– Je suis d’accord.

– Et si le règlement change êtes-vous d’accord pour respecter le nouveau ?

– Je suis d’accord

– Et si, lors d’un enterrement…

– Je suis d’accord.

L’échange de paroles devint une sorte de mélopée rythmée, les voix fusant de tous côtés. Je repris cette idée dans un de mes récit de la Passion et de la Mort du Christ Jésus. Je voulais en finir. Je n’écoutais plus que par bribes. Je donnai mon accord sur les détails qu’on m’imposait. Je voulais le poste.

Le maire reprit la parole :

– Monsieur Bach, le greffier va vous dicter un texte résumant notre entretien. Il vous donnera également un exemplaire de la lettre que vous aurez à signer si vous êtes nommé : étudiez-la attentivement et si vous avez des observations, faites les connaître. Messieurs, avant que Monsieur Bach ne sorte, je vous demande de venir le 22 avril prochain, ici même, afin que nous procédions au choix définitif de notre futur cantor.

Tous me regardèrent avec un sourire entendu et figé, et je sortis.

Je jetai un regard sur le document qui m’avait été confié. C’était le contrat qu’on avait proposé à Telemann. Je demandai des rectifications au conseiller chargé de discuter avec moi :

– Monsieur le conseiller je vois qu’il est écrit que j’instruirai les enfants dans les Lettres et dans la Musique. Je demande qu’on supprime le mot « Lettres ». Je suis un musicien.

– Mais monsieur Bach, le latin est prévu…

– Je veux bien donner quelques cours de latin, d’ailleurs fort utile à la compréhension des textes sacrés et donc à la musique… ou me faire remplacer. Mais supprimez les « Lettres »

– Mais je ne sais pas… Cela donnerait : « j’instruirai les enfants dans la musique », ce n’est pas possible…

– Eh bien mettez : « j’instruirai les enfants », sans rien après.

– Ah oui, autre chose, à l’article 9, il est écrit qu’au cas où les élèves ne voudraient pas obéir, j’en avertirai qui de droit. Vous avez des enfants, monsieur le conseiller ?

– Oui… monsieur Bach.

– Vous vous voyez demander l’autorisation pour punir vos enfants à chaque fois qu’ils n’obéissent pas ?

– Mais ce ne sont pas vos enfants…

– Je préfère des punitions rapides et légères à des punitions officielles et graves comme le fouet. Je propose le texte suivant : « au cas où les élèves ne voudraient pas obéir, je les corrigerai avec modération en avertissant qui de droit ».

– Bien, je vais soumettre cela.

Je fus élu Cantor de Thomas de Leipzig à l’unanimité au troisième tour, le mercredi 5 mai 1723.

Trois jours après, je passai un examen de théologie devant Johann Schmid : je peux dire franchement qu’au cours cet examen je passai du rôle d’élève à celui de professeur. Puis je signai avec émotion la « Formule de Concorde » qui rappelait notre doctrine luthérienne et rejetait celle de Calvin. Tout cela me paraissait être de bonne augure et se passait dans l’ordre et la clarté. J’allai voir Monsieur Petzold, un des professeurs qui accepta de me remplacer pour les cours de latin pour la somme de 50 thalers.

Finalement, je ne regrettais pas d’être venu à Leipzig : Telemann avait raison de me conseiller un poste municipal et puis, comme mes enfants semblaient vouloir faire des études… Ainsi à 38 ans, j’étais désormais en charge de toute la musique à Leipzig, celle des élèves de l’école Saint Thomas, de la musique dans les églises et en particulier celles de Saint Thomas et de Saint Nicolas et, du moins c’est ce que je croyais, dans celle de l’Université. J’avais la tête pleine de projets de musiques.

Malgré sa grossesse, Anne avait pensé depuis longtemps au déménagement. Elle et Fridélène avaient tout prévu. Ce ne fut pas une mince affaire : après plus de cinq ans passés à Cöthen, j’avais amassé beaucoup plus de choses que je ne croyais. Je ne pensais pas que cela pouvait tenir tant de place. Je jetai en particulier de nombreuses partitions pour divers instruments.

Nous avions décidé de déménager le 22 mai et le 15 j’étais encore à Leipzig : j’avais voulu absolument rester car c’était le jour où je devais recevoir ma première paye. Pour ce déménagement, grâce à Dieu, nous n’étions pas nombreux, neuf en tout : je n’avais alors que cinq enfants à la maison, plus aussi Anne, Fridélène, la servante… et moi. Aucun élève ou cousin ne partait avec nous.

Ce fut une vrai fête dont Guillaume était le boute-en-train. Il faisait rire sa grande sœur en prenant des objets fragiles et en faisant semblant de les faire tomber : il avait autant d’adresse naturelle qu’il en avait avec ses mains au clavier. Finalement tout arriva à tenir dans quatre charrettes qui partirent avant nous, tôt le matin. À midi elles s’arrêtaient devant l’école Saint Thomas. Nous suivions, entassés dans deux voitures, et à deux heures étions arrivés. Jamais les enfants n’avaient fait un aussi long voyage. Les deux villes étaient distantes d’environ 60 km… Moi, à l’âge qu’avaient mes deux aînés j’avais déjà fait des centaines de kilomètres… à pied. Les deux grands furent sidérés, en approchant de Leipzig, de voir la taille de la ville dans laquelle nous arrivions.

Puis il découvrirent l’église Saint Thomas.

– Et notre maison, et notre maison, où est-elle ? s’écria Emmanuel du haut de ses neuf ans.

– Ici mon garçon.

– Mais tout ça… c’est notre maison ?

– Mais non, mais non. Tout ça, comme tu dis, c’est l’école. Nous allons habiter la partie gauche. Tu vas voir, on a tout refait à neuf pour nous.

Le désordre fiévreux des déménagements commença. Quand j’entrai, je me rappelai de Kuhnau dans son appartement aux murs salis et j’eus l’impression que tout était beaucoup plus vaste.

– Monsieur Bach, où faut-il mettre cette malle ?…

– Adressez-vous à mon épouse.

Anne, malgré sa grossesse, montrait un courage merveilleux.

– Attendez, Attendez, d’abord nous allons entrer et visiter. Papa va passer devant et va nous montrer.

Tout le monde se précipita dans les pièces du rez de chaussée puis dans le sombre escalier de l’école.

– Je trouve que ça sent pas bon, dit Bernard, 8 ans.

Bernard n’avait pas tort : des odeurs de cuisine, de linge et d’urine flottaient indistinctement dans l’escalier. Dans ces conditions, l’entrée dans notre logis devenait celle du paradis. La plupart des pièces donnaient au sud et étaient inondées de soleil. L’odeur de peinture et de bois laissée par les travaux récents, donnait l’impression qu’on entrait dans une maison neuve.

– Où est-ce que je vais coucher ?

– Et moi ?

– Oh ! Regarde par cette fenêtre : on voit un petit pont, une rivière et la campagne. C’est là que je veux coucher.

– Moi je préfère la vue sur la place avec l’église où va travailler papa.

– Et regarde d’ici, on voit la rue.

– Tu as vu l’escalier ?

Guillaume, malgré son exaltation, cachait mal son émotion. Il avait déjà connu le déménagement de Weimar à Cöthen.

– Papa… crois-tu que nous resterons longtemps ici ?

– J’espère assez longtemps pour que tu puisses y faire tes études, mon fils.

– Pourrai-je coucher dans une chambre seul, père ? Pourrai-je avoir un clavicorde dans la pièce ? Cela ne fait pas beaucoup de bruit et le soir nous pourrons jouer tous les deux.

Cet enfant avait le don de m’émouvoir jusqu’au fond de mon cœur.

Tout le monde parlait ou criait en même temps. Chacun était dans un état d’excitation extrême : Anne avait heureusement pensé à me demander de griffonner un plan des cinq pièces de l’appartement et nous avions pu ainsi décider d’avance, où se mettrait chacun et où iraient les meubles et les instruments de musique.

J’avais choisi d’installer mon cabinet de travail au premier étage. C’est là que je composerais mes musiques. De l’autre côté du mur, il y avait une salle de classe de l’école. Pendant les heures de cours, cela me permettait d’entendre les élèves. Mais, pendant les heures où je travaillais le plus souvent, c’est à dire assez tard dans la nuit, le lieu était calme car les élèves dormaient dans des dortoirs qui se trouvaient… sous les toits.

Nous avions à notre disposition à l’autre bout de la maison une cuisine que nous partagions avec la famille du recteur Ernesti, le directeur de l’école.

Ernesti était un vieil homme charmant. Le soir même de notre arrivée, il nous proposa de venir chez lui.

– Monsieur Bach, au nom de notre école je vous souhaite la bienvenue !

– Moi aussi, dit de sa voix cassée le Pasteur de Saint Thomas, Christian Weiss qui s’était joint à nous. Bienvenue à vous et à votre famille dans notre paroisse. Demain c’est dimanche et l’office avec chœur aura lieu dans mon église. Ce sera le dernier dimanche où nos élèves chanteront sans votre aide, monsieur Bach. La semaine prochaine à Saint Nicolas, vous serez le maître des lieux… pour la musique bien sûr !

Il s’arrêta. Je dis pour meubler le silence :

– Et le dimanche suivant, je dirigerai la musique à l’église Saint Thomas, dans votre paroisse.

– J’espère que vous nous ferez entendre de belles choses qui incitent à la dévotion.

Anne voulut que, dès le premier soir, notre appartement soit habitable. Elle adorait les bonnes odeurs de lavande et les petits oiseaux en cage. Elle se faisait aider de notre chère et toujours patiente Fridélène, de ma fille aînée qui avait déjà 15 ans et de la servante. Dans quelques jours notre logis serait un endroit agréable.

Pourtant je dois avouer que mes préoccupations étaient ailleurs : je me demandais comment j’allais organiser mon travail. Malgré tous les honneurs qui m’attendaient en particulier le jour de mon intronisation, honneurs auxquels je n’étais pas insensible, je n’avais qu’une seule idée en tête : la musique.

J’avais composé à Cöthen plusieurs musiques d’église dans la perspective de mon nouveau poste. Pour les deux premiers dimanches, je voulus jouer deux œuvres grandioses, montrant tous mes talents. Pour qu’il n’y ait pas de jaloux entre les deux églises Saint Nicolas et Saint Thomas, je fis deux musiques de proportions exactement équivalentes, chacune en deux parties.

Au début un grand chœur solennel avec fugue, qui n’avait presque plus une apparence « à la française » : on ne pouvait plus me reprocher d’être théâtral. À la fin de chaque partie un choral avec un accompagnement de chœur et d’orchestre comme jamais je n’en avais fait jusque là. Ces chœurs ouvraient et fermaient ainsi l’œuvre comme de grands portails. Entre ces chœurs des airs au goût du jour qui plurent beaucoup. Chacune de ces musiques comprenait 14 morceaux, symbole de mon nom : B=2 + A=1 + C=3 + H= 8, total 14.

***

Quelques années plus tard, comme j’expliquai cette « signature » à mon fils Emmanuel qui avait alors 15 ou 16 ans, il me dit :

– Mais père, pourquoi est-ce que tu nous expliques toujours que tu mets des symboles, des chiffres plus ou moins secrets dans ta musique ? Ta musique est si belle, elle n’a pas besoin de tout cela.

– Mon fils en un sens tu as raison. Mais tu sais bien que ce genre de citation mathématique se fait beaucoup et depuis longtemps. Tu es luthérien et chrétien, comme ton père, comme toute ta famille ?

– Oui, bien sûr

– Eh bien, tu sais que Dieu est en quelque sorte le sublime architecte qui a construit le monde. Et beaucoup de théologiens pensent qu'il a construit ce monde avec des proportions idéales qu’il nous appartient, à nous les hommes, de redécouvrir. Chaque chiffre est ainsi un signe divin. Je vais te donner un exemple. Tu crois en Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit ? Cela fait 3 personnes en une, ce chiffre 3 est donc le symbole de la Trinité et donc de Dieu. Et il faut le rappeler partout y compris dans la musique, pour que nous soyons tous et en permanence imprégnés de notre foi. Mais ce chiffre trois lui-même a bien d’autres significations. On le retrouve partout dans l’œuvre de notre divin créateur.

– Il y a aussi les 10 commandements…

– Tu me taquines, mon fils ! Tu sais combien j’aime mettre ce chiffre dans mes œuvres.

– Tu penses à ton chœur où tu répètes dix fois la mélodie du choral « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu » ?

– Je suis content de constater que tu t’en souviens !

– Je me souviens même que tu as réussi à caser le thème dans les… 10 dernières mesures. Mais crois-tu vraiment que les gens reconnaissent tous ces symboles ? Moi-même, je suis encore à l’école et on me dit d’apprendre des textes et des symboles par cœur. On me fait des sermons chaque jour et pourtant je t’avouerai je m’y perds ou alors… je ne comprends pas.

– Oh mais je sais moi pourquoi tu ne comprends pas c’est parce que tu n’écoutes pas. Tu entends cela à l’école, je te l’explique ici le soir quand nous prions, je t’indique les livres de notre bibliothèque, je te montre ces symboles quand je les mets en musique et tu oses…

– Père, ne te fâches pas, je t’en prie. Je sais :

Un, c’est le Père, l’Unité.

Deux, c’est le Fils, le jour et la nuit,

Trois, c’est la Trinité, la Perfection,

Quatre, c’est les Évangiles, les Saisons

Cinq, c’est… tu veux que je continue ?

Ma colère tomba d’un coup. Emmanuel continua :

– Oui, bien sûr, je sais que tu mets ces symboles en musique, mais pourquoi tout le temps faire des allusions aux chiffres ? Quand je joue les œuvres d’église de parrain Telemann, je ne trouve pas tant de références mathématiques. La musique, ce n’est pas des maths tout de même.

Je restai un moment perplexe.

– D’abord tu admettras que j’ai mis en musique de nombreux textes sans qu’apparemment il y ait d’allusion à des symboles ou des chiffres. Ce qui compte avant tout pour moi, tu le sais bien, c’est que la musique « chante ».

– Oui, c’est vrai, mais alors pourquoi tantôt des chiffres, tantôt pas de chiffres ?

Je marquai un nouveau silence. Je m’amusai de cet enfant qui voulait tout comprendre, tout analyser, tout trouver logique : mon fils était bien de son âge et bien de son temps. Pour la première fois je sentis que d’autres générations allaient venir après moi, là, tout de suite après moi.

– Mon fils tu as raison : nous ne sommes pas des mathématiciens secs mais avant tout des musiciens.

– Surtout toi, père.

– Mais… comment t’expliquer ? Je te l’ai dit, je le fais parce que je transmets un message religieux à travers ces chiffres et ces symboles

– Oui, mais je suis sûr qu’il y a autre chose, père, je te connais tu sais…

– Tu as peut-être raison… Comment te dire ? Je crois que mon esprit est ainsi fait que j’ai souvent besoin de ces chiffres et de symboles pour créer une structure, un plan. Les chiffres et les symboles deviennent alors pour moi source d’inspiration, ils sont comme un canevas. Une fois ce canevas établi, alors je n’ai plus qu’à penser à la musique. Je combine les chiffres avec les lignes mélodiques. Et plus c’est compliqué plus cela me stimule. Mais tu as raison, ce qui compte avant tout c’est l’expression du sentiment qui traverse ma musique. Tout le reste est peu de chose et ne vient qu’en plus. Et puis, je vais te dire encore ceci : j’aime un peu de mystère, je préfère que mes choix restent cachés et soient découverts au fur et à mesure par les vrais musiciens, comme ces trésors qui sont enfouis uniquement pour qu’on les retrouve.

– Pour les thèmes de choral, c’est la même chose, c’est pour que les gens écoutent ta musique en cherchant le thème du choral qui s’y cache ?

– Exactement, mon fils, exactement. C’est tout à fait cela… Finalement j’arriverai peut-être à faire quelque chose de toi !

– Peut-être, père mais je crois que moi, jamais je ne pourrai faire comme toi. La musique pour moi, cela passe plus directement par le cœur, c’est en quelque sorte plus… simple,

– Fais attention, mon fils, dis-je en souriant, à la facilité.

– Écoute père, tout ce que tu me dis, c’est bien pour la musique d’église mais pourquoi signer partout, même dans tes œuvres profanes, avec le chiffre 14 ou avec les quatre lettres-notes B A C H ou le total des lettres de tes noms et prénoms ou que sais-je encore ?

Je répondis évasivement : moi-même je me posais parfois la question…Aujourd’hui encore, je pense souvent à cette conversation avec mon fils…

***

Mais revenons à mon récit. Donc, le mardi suivant ma première musique du dimanche à Saint Nicolas, je fus intronisé officiellement. C’était le mardi 1er Juin 1723. Cette cérémonie se passa curieusement. J’étais dans l’Auditorium au premier étage avec les enseignants ainsi que Christian Weiss, le pasteur de l’église de Thomas, qui était arrivé en avance. Monsieur Lehmann, le représentant du conseil municipal et son secrétaire arrivèrent comme prévu au rez de chaussée de l’école où le recteur Ernesti les attendait.

Puis ils sont montés tous les trois au premier étage. Je dois dire que j’étais un peu ému. Le pasteur de Saint Thomas demanda le silence. Sa voix était rauque. L’air un peu gêné, il prit la parole et on l’entendit dire :

– Je suis chargé de représenter ici Monsieur Deyling, notre superintendant, suprême autorité religieuse de la ville.

Puis plus personne ne fit attention à lui. On fit asseoir tout le monde aux places désignées, les autorités assises devant nous. Les élèves chantèrent devant la porte puis entrèrent dans la salle.

Le représentant du conseil municipal prit la parole :

– Puisqu’il a plu au Très-Haut de rappeler à lui Monsieur Jean Kuhnau, et que le très sage Conseil a élu à sa place Monsieur Jean Sébastien Bach, il ne nous reste plus qu’à vous nommer dans vos fonctions et à vous introniser. Je vous engage à respecter fidèlement votre tâche…

J’avais préparé comme c’était l’usage un petit discours, mais le pasteur Weiss se leva avant même que je commence et dit :

– Je dois vous dire que les autorités religieuses tiennent à ce que le nouveau Cantor soient nommé par elles. Ce document en fait foi.

Il montra un document et il reprit pratiquement le même discours :

– Nous engageons le nouveau Cantor à respecter fidèlement…

Après ce discours, un conseiller municipal se leva et dit :

– Je félicite monsieur Bach, mais je voudrais préciser que cette nomination par les autorités religieuses n’a rien d’habituel. Le conseil municipal aurait au moins dû être prévenu.

– Mais je suis désolé, monsieur le conseiller, mais ce sont les instructions qui m’ont été données.

Les élèves, les professeurs, le vieux recteur, tout le monde fut saisi d’étonnement. Les élèves, habitués à une discipline qui me rappelait celle de Lünebourg, restèrent immobiles. J’étais atterré: qu’étais-je venu faire à Leipzig, si à la première occasion les autorités de la ville et celles de la religion se chamaillaient ? Des images de Mülhausen et d’Arnstadt me traversèrent l’esprit. Où allais-je pouvoir enfin travailler à la seule gloire de Dieu et de la musique ? J’étais perdu dans mes pensées quand on me fit signe. Heureusement, j’avais préparé mon discours dans lequel je repris à peu près les deux précédents :

– Je m’engage à respecter scrupuleusement…

Après ce discours mes nouveaux collègues me félicitèrent. À mon grand soulagement, tout se termina en musique. Après la cérémonie, le conseiller annonça que j’avais prévu de payer 50 thalers pour le latin, ce qui fut accepté sans problème.

Peu à peu notre nouvelle vie s’organisait : je m’enfouissais dans mon travail dès les cours de musique terminés.

Voici à peu près comment mon temps était réparti pendant les jours de semaine. Le matin entre 6 heures et 7 heures, j’assistais le plus souvent à la cérémonie des matines avec les élèves dans une des deux églises. Le lundi, le mardi et le mercredi matin je donnais ensuite des cours de musique de 9 à 10 heures et de midi à 1 heure l’après-midi. Le jeudi, pas de cours. Le vendredi je faisais un sermon sur la pénitence et j’avais cours de une à deux heures. Le samedi après-midi après les vêpres, répétition de la musique du dimanche. Mais tout ce bel horaire théorique était sans cesse troublé par des fêtes ou des services spéciaux.

Je devais aussi donner des leçons particulières, lire les textes sacrés, participer aux enterrements, aux mariages, aux fêtes et… m’occuper de ma famille.